一九二四年

‧保教權問題保教權在中國行之有年,皇帝被迫承認主教及傳教士享有親王及巡撫同等地位的禮遇,他們也都可自由晉見官員。若有困難,法國更以老大哥姿態向政府施壓,因而導致拳匪之亂。但傳教士卻未因此而得到教訓。有些教區更發了「拳匪財」。因此教會在中國知識界心目中成了不可解之結。但有不少教外貧苦階級,為了尋求保護和救助才加入教會;而罪犯也視教會為藏身地。縱使因此而教友數字增加也無可誇耀之處。

中國是個古老國家,有其自尊,像是一個落魄、窮困和軟弱的貴族。雖然國家戰敗了,受到了恥辱,但仍保持著閉關自守的習慣,對外來侵略雖難以招架,但内心卻不屈服。對强下訂立之保教權更深惡痛絕;若有知識分子接受基督教會,就等於否認中國過去光榮的歷史,也就等於出賣祖國。尤其再加上中國的革命運動和共黨的煽動,都促使我當機立斷,改絃更張:用十字架代替外國旗;用中國法律的保障來代替外力的政治庇護,趕快成立本籍聖統。不再顧忌少數西方人的憂慮──認為中國人較遲緩,溫和而不穩定。但他們卻很勤勞、節儉,有崇高之文學及藝術素養;何況,並不是讓中國主教去管理歐洲教區,而是讓中國主教照顧自己的同胞,有何不可?

每次有傳教士遇害,列强馬上就乘火打劫,獅子大開口,乘勢作態。有一猶太銀行從業人員諷刺說:「為義而受難的人是有福的,因為要領受賠款。」而這些款項有部分來自地方,因而引起地方人士仇恨教會。這次梅神父遇難,我雖無傳信部指令,但堅決反對在基督徒的墳墓上做賠償交易。我認為中國政府做點適當的精神上的補償,這樣,中國及教會都挽回了面子也就夠了。經過我的側面指導,政教雙方在和諧的氣氛下順利解決了這難題,調解會中當場樂捐了一筆錢,決定蓋一所梅神父紀念醫院;一位高級官員説:這樣維護了國家的尊嚴。

我把結果報告給嘉斯巴利樞機,他非常贊成我的決定。後來聖座指示説:「為死難的血而要求賠償,有違公教精神;若教區要求適當補償,只可向匪徒索賠,不得向政府要求;若需談判,不可經由外國公使,只可透過宗座代表代為交涉。至於被害傳教士之家屬向政府要求合理賠償,聖座不參與交涉。」

其實,早於一八七○年遣使會謝神父及十位仁愛會修女在天津遇難後,北京代牧田嘉壁(Mons. Delaplace)主教就反對賠償交易,他以宗徒的胸懷私下解決了問題。

福建的兩個代牧區,屬於菲律賓西班牙道明會,類似一個宗教殖民地。

早在十三世紀就有方濟會士在福建開教,可惜隨元朝滅亡而消失。道明會於一五九○年來此建立代牧區,三直年來不少人為主殉道。曾先後有過兩位主教和中外神父各六十餘位在此從事福傳工作,今天共有六萬四千多教友。

我在二月視察時發現教友充滿了基督的觀念,但多屬貧苦階級──農漁民和小販。

一八八四年法艦在福州消滅了中國艦隊。法國人揚長而去之後,中國人遷怒到教友身上,認為是他們告的密,因而把福建教會整得損失慘重,教友四散奔逃。現在總算緩和下來。

福建的傳教區三百年來仍由外國人主持,變成修會的受封地,代代相傳,無意建立本籍教會。假如宗徒到羅馬,三百年之久,都由猶太人當主教,羅馬是否能歸化?我只就事論事,不作任何批評,只作建設性研究。我想各修會的會祖都會同意我的看法。我們應除掉使億萬教外人皈主之障礙。

二月二十二日乘小船離開汕頭,經過羅文藻的出生地──羅家巷村,全村都是教友。我們在秦嶼下了船,善良的教友送來禮品和彌撒獻儀。晚間睡覺,只有棉被,没有被單,一問才知,中國人不用被單,只好入境隨俗了。

教友對外在的禮節形成了狂熱。大家都跑來親吻權戒──顯然這不是中國風俗,不知怎樣親法,有人放在嘴裡,有的用舌頭舐,這種表面敬禮使我不安,必須取消。教外人見此又有何感覺?在成千的老教友的聖堂裡居然没有供聖體,何不把吻戒改成恭敬聖體呢?

(一)集會上海

一九二四年初,我即將主教會議提案分送全國教會首長,並定於五月十五日在上海召開會議。聖座批准的全名是「第一屆中國教務會議」。

到會的有四十二位主教,五位監牧──其中二位是中國籍,苦修會院長,及十三位傳教區代表,此外還有在華的各修會代表及中國神職多名。

在會外大家説著法、英、德、中、西、義各種語言,在會議中只說拉丁文。會外是私人身分,一進會場,只有傳教士身分了。大家一心一德,同一目標,與教宗一起,以宗徒胸懷,向教外傳佈福音。

現在傳教區終於有了共同目標──有了一部傳教法典。一年後革命爆發了,口號是:「中國歸中國人」。會議似有先見之明地通過了類似口號──允許並鼓勵中國人愛國。

感謝上海耶穌會的協助,使得會議能在不受干擾下圓滿完成。也感謝中外官員和上海教友的禮遇和招待。會議中我們婉拒了各界的邀請。大家只參加了上海教友在陸伯鴻的若瑟醫院所設的公宴。我們以徐家匯堂供奉的聖伯拉爾諾為大會主保。六月十二日在徐家匯大堂舉行閉幕禮。(圖見62頁)

一年後上海發生五卅慘案,連年戰爭,如不在一九二四年召開,以後機會難再,這可看出天主上智的安排。

(二)佘山朝聖

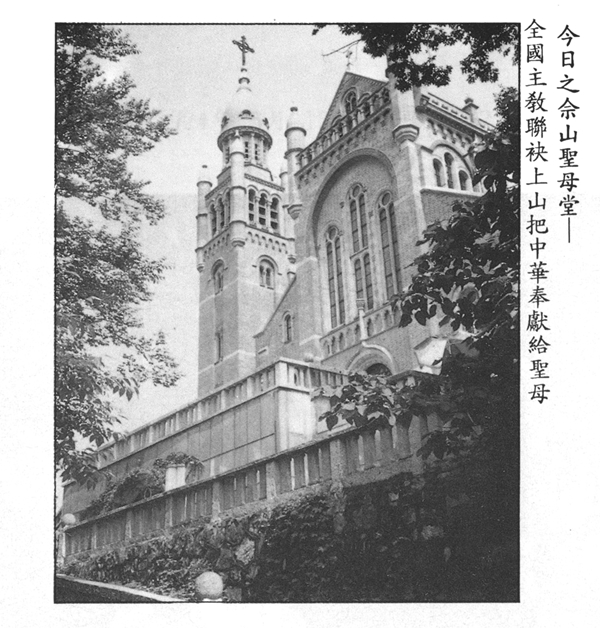

全國會議通過獻中國於聖母,奉獻禮是由我在徐家匯大堂隆重擧行的。大家也希望在佘山聖母朝聖地重行獻禮。

六月十八日我們乘小舟前往。獻縣劉主教主禮,大家齊唱額我略彌撒,唱的有板有眼──誰説主教不會唱經?我們也參觀了天文台。

我下山時想到這樣的朝聖為教友很適當。朝聖在中國起源已久,也非常普遍。教會可把教外人的朝聖取而代之,把那些時尚加以聖化。傳教學有一原則:不求廢除而求革新。朝聖地的建築卻不應歐式,應有本地風格,就像中國名山大川所看到的一樣。(圖見62頁)

我一回到北京,就把會議的文件寄往羅馬。因會議使我精神緊張,便到山海關海灘休息一下,住在永平教區的招待所。(圖見67頁)

(三)誓死不渝

佘山朝聖時我從南昌樊主教那裡聽到一個故事:

一位傳教士與傳教先生路經江西陶家村,路旁有一個土地公廟,傳教先生見四處無人就把神像打碎後跑掉。村民伺機報復。次年十月,另一傳教士帶了五位教友來陶家村訪問。村民把他們捉住毒打後關進廟裡準備私刑處死他們。念過赦罪經後,有人提議脫逃。傳教士因腳傷走不動,請教友逃命而自己留下。大家不忍心,決定全體留下共生死。夜間人馬趕到,原來是官兵,才化險為夷。樊主教就是這故事的主角。

樊主教於一九三一年去世升天,他在華四十四年,未曾回過國,也從不休息,數次幾乎殉道,堪稱模範傳教士。

(四)雷鳴遠神父的口號

有位住在上海的天津(教外)人,在接待開會教長們的宴會上,極力稱讚天主教會,也提到雷鳴遠神父,説他愛中國人,而中國人也喜歡他。可惜他已去歐洲,希望他能夠回來。

有不少傳教士都承認雷神父德學兼優,卻責怪他的一句話──中國歸中國人。這有什麼不好?難道中國應屬於外國人嗎?這句話對西方國家的政治觀點自然是致命傷,也間接地影響了傳教士的立場。難道傳教士不應對中國主持公道嗎?不該寄予同情嗎?

我們不應搞政治。面對新中國,不是贊成,就是反對,為我來講,毫無懷疑地應和新中國站在一起。當然我們會明智地希望中國不只用口頭,更要以事實保証宗教自由和教會産權。反對雷神父是犯了心理上的錯誤:以為若與中國人站在一起,就好像與別的傳教士分開或對立似的。(圖見87頁)

(五)傳敎目標

這次上海會議明令傳教任務是向教外人傳佈福音,並準備建立由本籍神職人員所主持之教會。

傳教士為中國而來,但中國並不為傳教士而設。

傳敎士首先該為敎會服務,並不是為修會服務。傳教區不得視為某一修會的私產。修會不是敎會,更非教會中的敎會。

偉大的陸方濟主教創立了巴黎外方傳教會,會規首條規定:培植本籍神職人員和建立本地教會,他也建議羅馬任命道明會士羅文藻為主教。可惜後來該會也被其他修會所同化了。

(一)軍閥割據:基督徒孫逸仙先生倡導民主共和,推翻滿清,建立民國。一些軍閥互相爭奪已死了的帝國屍體,各省督軍彼此搶掠地盤,其中不少出身綠林。

當某一軍閥戰敗後,散兵失去指揮及補給,於是就到處去搶劫。善良的百姓和教會忍受著他們的暴行。這和羅馬帝國的傾倒時期,頗有相似之處。人們只提到這一二百萬土匪之暴行,但不可漠視四億四千多萬的犧牲者和愛好和平的中國善良百姓。

(二)共產主義:民族自覺漸起,民衆厭棄内戰。一九二六年北伐成功,一年後,國民革命的領導人物蔣中正統一了中國,得到青年人的擁護。豈知他又腹背受敵,一為共黨,一為日本。

中國近五十年來是一部國恥的歷史,列强予取予求,而蘇聯為了拉攏中國,放棄對中國之特權,也放棄庚子年賠款,以協助中國學校,又在中國建立了第一個大使館,頗得失意人、失業人及窮苦人好感。於是唯物共産主義狡滑地進入中國人的愛國主義中。蔣中正發覺這危機後,立即與共黨斷絕關係。他是一位虔誠基督教徒,對天主教也非常尊重。看來,他在中國的基督教會中是一顆新生命的優良酵母。

不幸地,正在統一和反共的緊張時刻,日本又發動侵略,屋漏又逢連夜雨。

各地斷斷續續有反宗教運動,反對教會傳教和辦教育。聲勢之浩大,長沙翁主教甚至擔心會不會重演拳匪之亂!他們反宗教的理由是:帝國主義以傳教為藉口,來到中國把武器賣給軍閥作亂,因此打倒帝國主義之前,要先打倒基督宗教。

他們對教會辦的學校,尤其外國人辦的學校有不少顧忌,深怕帝國主義思想侵入校園。

我認為,根本解決之道就是成立中國本籍教會,把教會和列强的界限劃清。